週記(二十二)

2025-06-21

Table of Contents

如果網路不夠快的話,可能會需要一段時間才能載入圖片。在此之前圖片的佈局可能會有點奇怪。

東京行流水帳(上)

週四一大早到了東京。此行的名目是畢業旅行(雖然畢不了業😅)。

當天中午吃了 HARBS 上野店,我點了午間套餐,除了標配的沙拉,我選了某種蕃茄海鮮義大利麵、生乳酪蛋糕、柳丁汁。義大利麵體還不錯,不過真的是日式風味。生乳酪蛋糕質地很奇怪,感覺是冰箱不冰,導致蛋糕體非常軟爛。柳丁汁就是柳丁汁。同行者普遍都不太滿意。

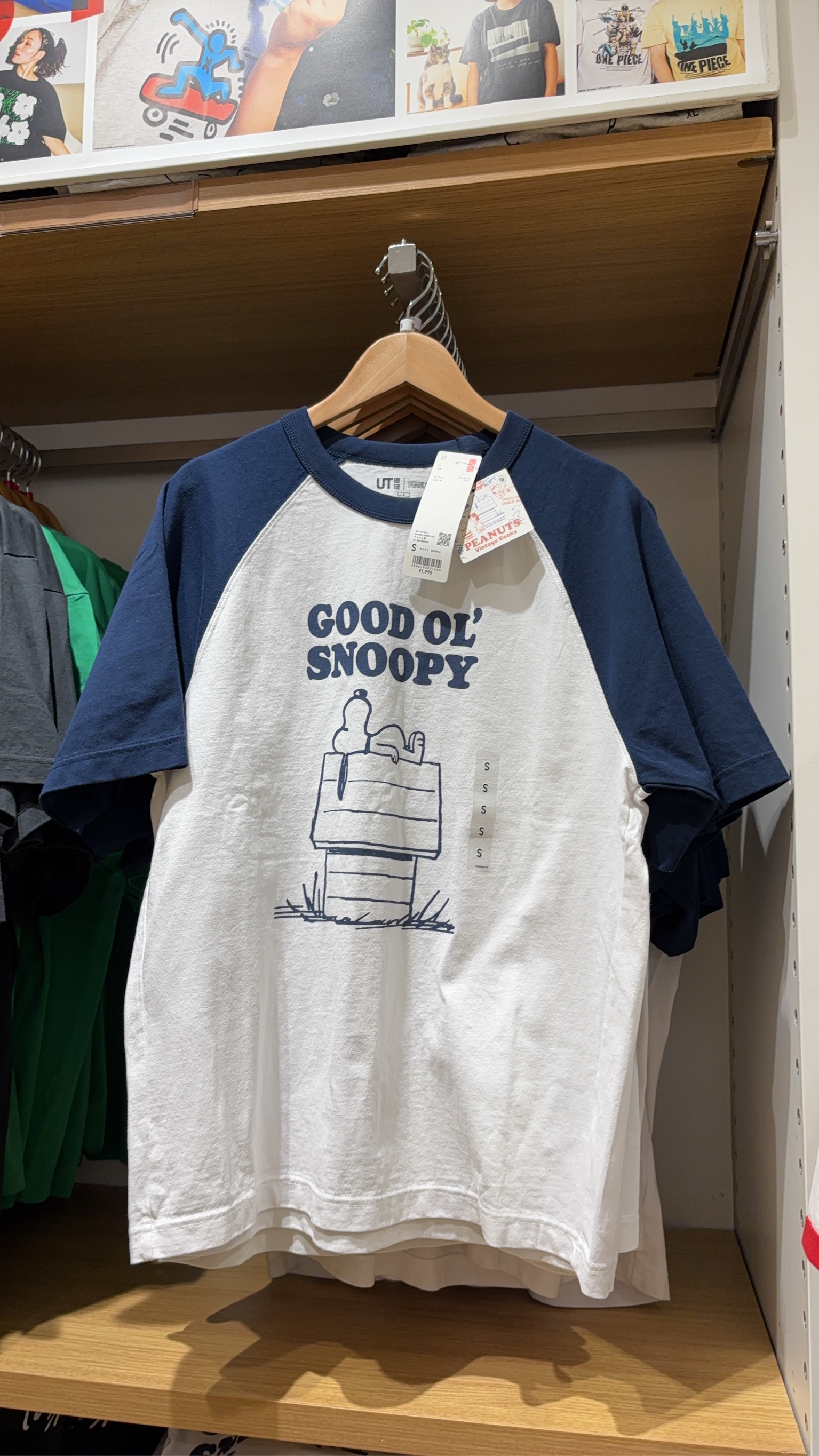

用完午餐步行一段路到 SHI-TEN coffee,不過咖啡非常難喝。本來想轉往另一家咖啡店,結果向隅。後來步行到附近的東京大學,稍微參觀了校園裡的一些建築與紀念品商店。傍晚逛了上野的 Uniqlo 和 GU,價格真顯著地比臺灣便宜,還看到一款跟 KM 同款的 Snoopy T 恤。晚餐在上野車站附近吃了豬排飯,像是路邊的小店,但是豬排意外地嫩,就是店裡熱了點,可以說是便宜實惠。

晚上在步行回住處時買了牛肉與沖泡式的臺灣滷肉飯想要嚐鮮。這裡所謂和牛滷肉飯,即是想辦法把牛肉弄熟以後拌入飯中(與通常的用法不同)。不出意料地挺難吃的,米飯稱不上糟糕,但卻有一種奇怪的彈性。朋友說這讓他想到南部粽。雖然我更喜歡北部粽,但這真是南部粽被黑的最慘的一次。

週五一早參觀東京国立博物館。只可惜我看不太懂它的藏品,感覺多僅是一些老東西,而看得懂的部分又覺得普通,不如臺北故宮。按理說東京国立博物館有很多很不錯的藏品,例如定武蘭亭,1 但是都沒有展出。少數比較可觀的大概是一件汝窯藏品。我們順道參觀了一旁的黑田先生紀念館。

中午在銀座的佐藤養助吃了烏龍沾麵,其中最讓我印象深刻的是茄子天婦羅非常多汁。然後在路邊的銀座千疋屋外帶了栗子蛋糕,並搭車到國會議事堂參加提供給外國人的英語導覽。導覽從議場本體開始,到御休所(天皇休息的地方),經過各黨派的辦公室,最後到中央大廳。話說國會議事堂在明治維新早期就開始計劃建設,大概是受到西方建築的新古典主義影響,有很多復古的特徵,但又有日本特色,如中央大廳的天井四周的四幅油畫,分別描繪日本的春夏秋冬四季景色。

導覽結束後在附近的百貨公司內吃了茶寮都路里的抹茶冰淇淋,裡頭有碎冰,味道不怎好。晚餐在東京車站內的連鎖牛舌店吃了牛舌定食,同樣是便宜實惠。

週六一早隨朋友在清澄白河一帶吃麵包、喝咖啡。先去了 B² ビースクエアード,我點了一款上面放著馬鈴薯、雞肉和蕃茄的法棍麵包和一杯拿鐵。然後去了 Boulangerie S.Igarashi,大排長龍,我外帶了一款包著藍莓和奶油的瑪芬和一款包著火腿和奶油的麵包。麵包蠻好吃,朋友覺得是這趟旅行中最好吃的東西。

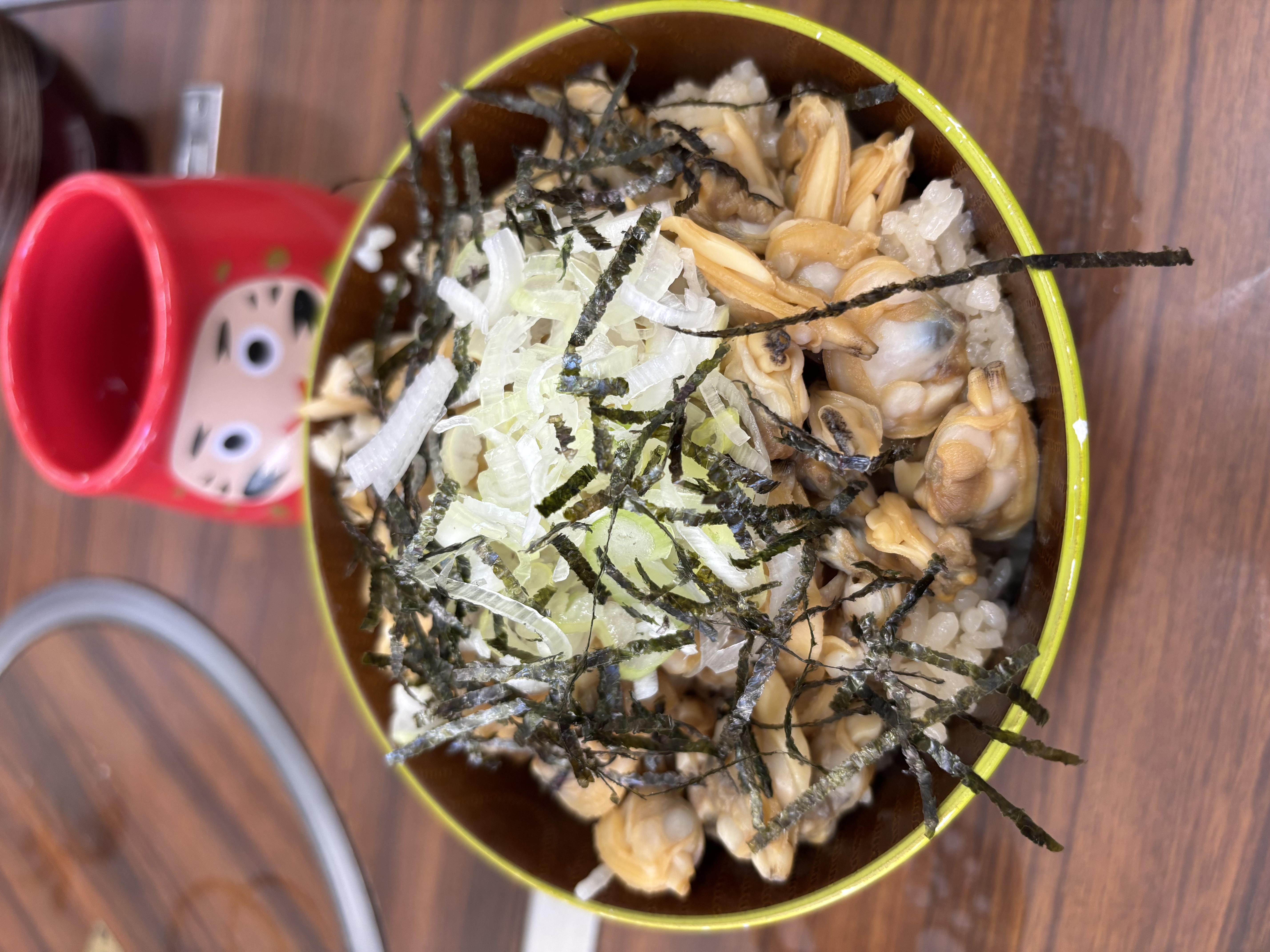

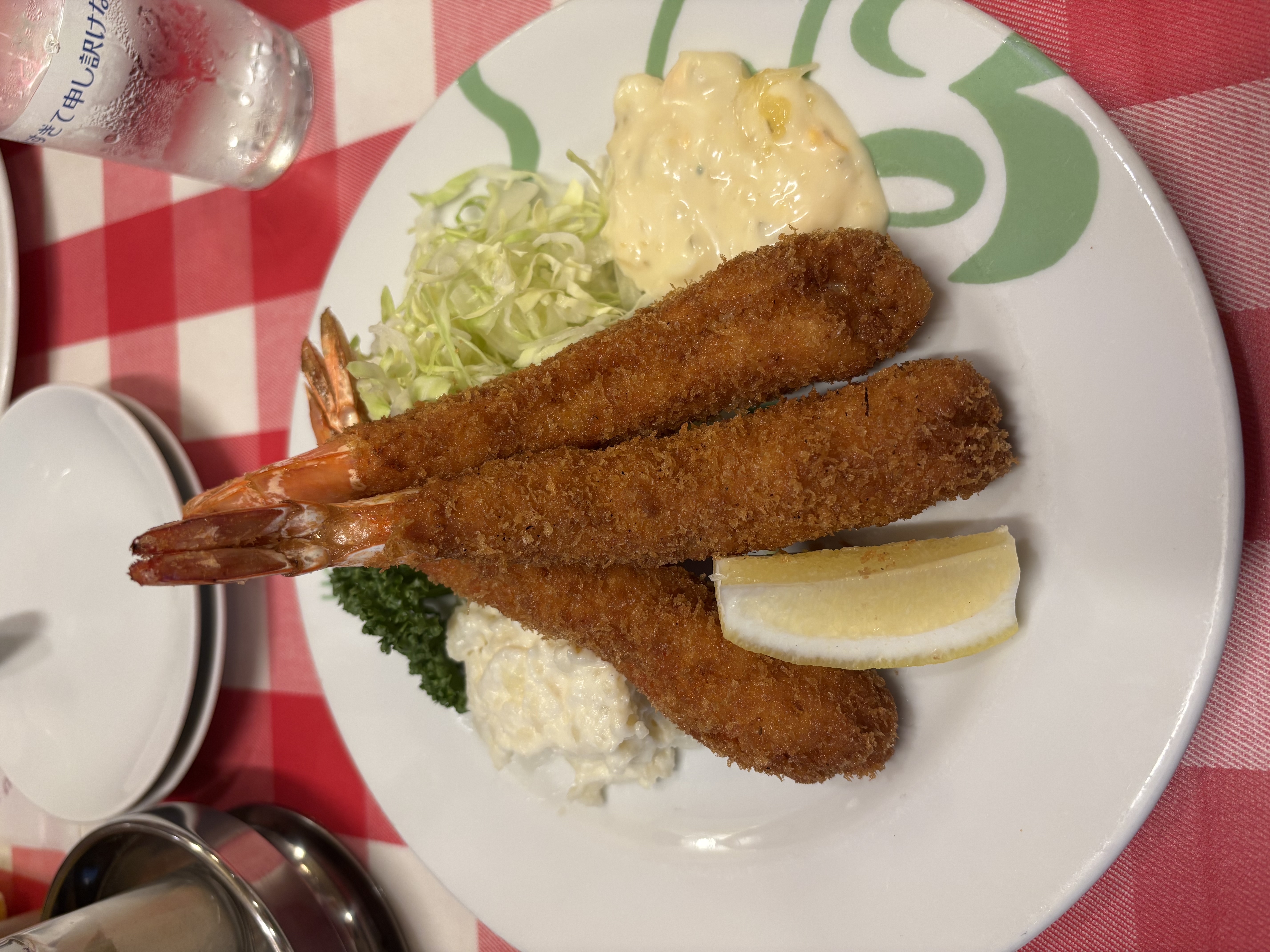

我們去了東京現代美術館,正在展出 30 週年特展,回顧 1935 年至 2025 年的藝術作品,展示日本現代藝術的演變與發展。不過大部分的展區都不能拍照。展覽結束後在附近的餐廳吃了釜飯。釜飯上頭有海瓜子和鴻禧菇(剛好是我喜歡的配料),只可惜味道有點單調。飯後我們在附近的街區閑晃,又逛了清澄庭園,這是一座典型的日本迴遊式庭園,環境舒適,只是天氣真的太熱了。因為朋友想吃洋食,晚餐在淺草吃了洋食 ヨシカミ,這是一家有百年歷史的名店,內部空間擁擠,到處擺滿名人來訪留下的簽名。我看了 Google 評論點了炸蝦天婦羅,雖然蝦肉緊實,但還是讓我聞到藥水味。同行者分別點了義大利麵和漢堡排,評價也都平平。總而言之這家餐廳有點過譽了。

晚餐後在淺草一帶閑晃,經過雷門與淺草寺。說實在這些景點令人感覺只是以歷史文化為名的觀光區域,街道上的商店也都只是販賣沒有特色的、批量生產的商品和食物,讓人感覺很不真誠,並不是很吸引我。我們又在附近的酒吧喝了酒。有趣的是老闆提供的下酒菜是大蔥、紅蘿蔔和小黃瓜。雖然 Google 評論很好看,但作為不太懂酒的人,只覺得那空間很熱,冷氣不夠涼,而且我點的 craft beer 味道普通,價格也不便宜。事後,朋友也說他覺得酒吧老闆不太懂酒、沒什麼熱情。在回住處的路上,我們在超市買了一些特價的熟食,回住處當宵夜吃。

研究與閱讀

García-Miralles and Leganza (2024)

這篇標題是 Joint Retirement of Couples:Evidence from Discontinuities in Denmark,發表在 JPubE,作者利用丹麥全國的行政資料,研究夫妻共同退休的現象與原因。有另一篇 Coyne et al. (2024),刊在 AER 上,實證的部分也利用了類似的研究設計。

丹麥的公共退休金制度中,最多勞工參與的莫過於 Voluntary Early Retirement Pension (VERP)。為了領取 VEPR 提供的退休金,勞工在 60 歲之前必須受僱、積極求職。若個人在達到 VERP 資格年齡前退出勞動市場,可能會損失 5 年的福利;個人可以選擇延遲領取,但延遲領取一年就意味著損失一年的福利;並且,如果個人在領取 VERP 福利的同時仍有勞動市場收入,他們的福利金將幾乎被取消,這強烈地不鼓勵個人在領取 VERP 福利後繼續工作。在主要分析期間(1991-2013年),VERP 的資格年齡一直穩定在 60 歲。

首先,為了識別獲得 VERP 資格對於個人的影響,作者適配了以下的分段線性模型: \[ \begin{align*} y_{it} &= \alpha + \beta_1 (\mathit{age}_{it} - 60) + \beta_2 \{\mathit{age}_{it} \geq 60\} \\ &\quad + \beta_3 \mathbf{1}\{\mathit{age}_{it} \geq 60\} \cdot (\mathit{age}_{it} - 60) + \sum_{c = 1991}^{2013} \kappa_c D_c + \varepsilon_{it}, \end{align*} \] 其中 \(y_{it}\) 是個人 \(i\) 在時間 \(t\) 的結果變數,例如退休、領取養老金或收入;\(\mathit{age}_{it}\) 是個人 \(i\) 在日曆年年底時的月齡(monthly age);\((\mathit{age}_{it} - 60)\) 是線性年齡趨勢項,以 60 歲為中心點,所以 \(\beta_1\) 捕捉 60 歲以下年齡與結果變數的關係;\(\mathbf{1}\{\mathit{age}_{it} \geq 60\}\) 在年齡超過 60 時等於 \(1\),否則為 \(0\),所以 \(\beta_2\) 測量在 60 歲處的不連續跳躍,即捕捉所有在一年內某個時點滿60歲者的水平跳躍,而 \(\beta_3\) 則衡量 60 歲後與 60 歲前的斜率差異,反映那些更早滿60歲(更長暴露期)的額外效果;\(D_c\) 則是日曆年的虛擬變數。

注意這裡的資料是以年為單位的,但是年齡則是以月計算。在年初滿 60 歲的人,在整個日曆年都有福利資格,所以他們經歷了對福利資格的「完全暴露」,而作者關心的即是完全暴露於養老金資格一整個日曆年的效果,所以他們定義完全暴露效果是 \(\beta_2 + \frac{11}{12} \beta_3\)。

結果發現,在個人獲得 VEPR 領取資格時,退休的機率多出 20%,並且約有 35% 的人在符合早期退休金資格的第一年結束前申領了 VERP,而曝露於退休金資格一年後,年度收入減少了 8642 美元。這說明 VEPR 對個人的退休行為有很強的 first-stage 效果。

為了分析配偶的退休行為,作者適配以下的迴歸模型: \[ y_{it}^s = \alpha + \sum_{a = 49}^{69} \delta_{a} \cdot D_a^s + \sum_{a = 49}^{69} \gamma_a \cdot D_a^s \cdot D_g + \sum_{c = 1991}^{2013} \kappa_c \cdot D_c + \varepsilon_{it}, \] 其中,\(y_{it}^s\) 表示個人 \(i\) 在時間 \(t\) 的配偶 \(s\) 的結果變數,\(D_a^s\) 是一系列配偶月齡的虛擬變數,\(D_g\) 是性別虛擬變數,而 \(D_c\) 是日曆年虛擬變數。這個迴歸模型的殘差代表了配偶的退休行為,但排除了他們自身年齡和性別的影響。由圖形發現,人的退休行為在伴侶達到領取退休金的資格時,出現了不連續的變化。

為了進一步量化伴侶的退休對個人的退休行為的影響,作者適配了以下的分段線性模型: \[ \begin{align*} y_{it}^s &= \alpha + \beta_1 (\mathit{age}_{it} - 60) + \beta_2 \mathbf{1}\{ \mathit{age}_{it} \geq 60 \} \\ &\quad + \beta_3 \mathbf{1}\{ \mathit{age}_{it} \geq 60 \} \cdot (\mathit{age}_{it} - 60) + \sum_{a = 49}^{69} \delta_{a} \cdot D_a^s + \sum_{a = 49}^{69} \gamma_a \cdot D_a^s \cdot D_g \\ &\quad + \sum_{c = 1991}^{2013} \kappa_c \cdot D_c + \varepsilon_{it}, \end{align*} \] 其中 \(\beta_2\) 衡量的是當個人月齡達到 60 歲時,所引發的伴侶的結果變數的不連續跳躍,而 \(\beta_3\) 則補貼達到 60 歲之後的差異趨勢。同樣地,作者定義完全暴露效果是 \(\beta_2 + \frac{11}{12} \beta_3\),這是個人獲得 VEPR 資格對於配偶退休行為的效果,稱之為 reduced-form 效果。

因此,作者將 reduced-form 除以 first-stage,得到他們稱之為 scaled effects 的數字,用以衡量個人達到退休金資格對配偶的退休行為的影響。其中,退休的 scaled effect 為 7.5%,即當有 100 名個體在獲得 VEPR 資格時選擇退休,大約有 8 名他們的配偶也會因此調整行為並同時退休;申領福利的效果為 3.4%;收入的效果是 9.8%。作者認為伴侶的其中一方達到退休金資格,對其配偶的退休決策有重要的影響。

(懶得繼續寫了)

我在想的是到底如何適當地結合 panel data 與 regression discontinuity 的方法(很懷疑這篇的設計)。

其他

AdaBoost 是一種集成學習(ensemble learning)的分類方法。給定一組訓練樣本,一開始每個樣本有相同的權重。然後,對於每一輪迭代:

使用當前樣本權重訓練一個弱分類器。

計算誤分類率,並更新樣本權重。粗略地說,對於正確分類的樣本,權重減少;對於錯誤分類的樣本,權重增加。

最後,將所有弱分類器組合成最終的分類器。

突然發現我在學習如何與他人相處的過程,無意識地類似於 Adaboost。

就像 Adaboost 一開始給每個樣本相同的權重,我一開始與人互動時,使用一套(我心目中)普遍被認為合宜的方式。

但隨後在我的生命裡,我發現一些我喜歡的人、與我親近的人,對這些方式反應不佳,就像分類器對某些樣本錯誤分類。這些人就像 Adaboost 中被賦予較高權重的樣本,因為他們的重要性與複雜性促使我重新思考自己的與人相處的方式。

顧及他們的感受(就像想讓分類器更準確),我不自覺地調整自己應對人的方式,把注意力集中在那些難以應對、卻對我很重要的對象身上,這很像重新訓練下一個弱分類器,把重點放在「被錯誤分類」的部分。

但截至目前,這個無意識的學習方式並不是很成功,不像 Adaboost 一樣。照理來說,經過反覆的調整、學習和集成,我應對人的方式應該要變得更有層次、更細緻。

畢竟我對 Adaboost 的了解也僅限於課堂上聽過,並不熟悉他的理論和實踐性質,不過我猜失效的原因包括但不限於此:

迭代次數太少,還沒有成功收斂(整體來說還是太少跟人相處了,因此終究沒有成功學會)。

我用錯誤的方式調整權重,但這是我不能解決的,我畢竟不是電腦。

我可能就像 Adaboost 可能對離群值過於敏感,過於關注難分類的樣本。

相傳由歐陽詢臨寫的蘭亭序的石刻所拓,現存獨孤本殘片和吳炳藏本兩本。其中,趙孟頫特別喜歡獨孤本,反覆臨摹並寫有跋文《蘭亭十三跋》。↩︎